Отрывок из книги «Смерть замечательных людей»

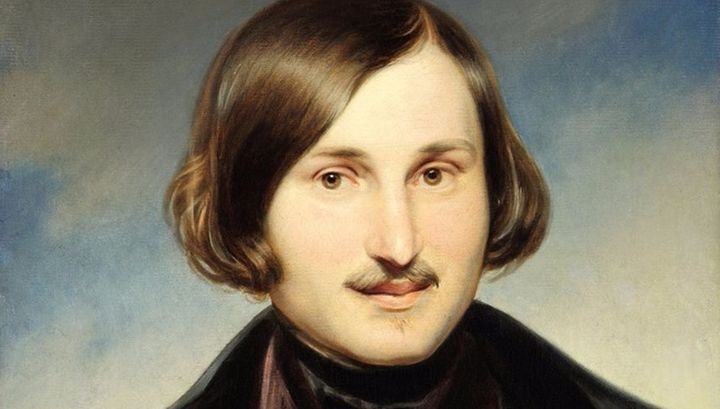

В истории найдется немного персон, о смерти которых ходило бы больше мифов, чем о смерти знаменитого писателя, подарившего миру «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души», «Ревизора», «Ночь перед Рождеством», «Тараса Бульбу» и ряд других произведений. Что с ним только не «делали» сплетни: и заживо хоронили, и без головы оставляли, и травили руками врачевателей. Но на то они и сплетни, чтобы быть яркими, красочными, но... неправдоподобными. А в том, как все было на самом деле, мы сейчас с вами и попробуем разобраться. И вы, наши дорогие читатели, наверняка уже поняли, что речь идет о Николае Васильевиче Гоголе-Яновском.

«Яновский?!» — удивленно спросите вы. И будете правы, потому что о второй части фамилии писателя, которая далась ему при крещении и до 12 лет была его единственной, редко где упоминается. Впоследствии он сам ее отбросил для краткости и удобства, с пренебрежением замечая, что ее выдумали поляки. Однако на самом деле все было совсем наоборот. Его дед, Афанасий Демьянович Яновский, страстно желал получить дворянский титул, что в те времена было невозможно сделать при наличии священнослужительских корней (его отец — священник, и сам он обучался в Киевской духовной академии). Поэтому предполагается, что он фальсифицировал документы (хотя сам это отрицал) и прибавил к фамилии вторую — Гоголь, которая подчеркивала происхождение рода от казацкого полковника Остапа Гоголя (гетмана Правобережного Войска Запорожского Речи Посполитой). Столь желаемой дворянской грамоты он в итоге добился, а об остальном история умалчивает.

Anamnesis vitae

Помимо Николы, ставшего 20 марта 1809 года третьим ребенком, в семье Гоголь-Яновских было 11 детей. Однако мальчики по каким-то причинам умирали либо сразу после рождения, либо в детском возрасте. Будущему литературному гению повезло немного больше, однако он родился настолько слабым, что непосредственно домой, в Яновщину, из Великих Сорочинец его привезли только через 6 недель.

Прежде чем мы начнем говорить о жизни не столько писателя, сколько глубоко несчастного человека, необходимо упомянуть о его родителях, потому что в нашем случае это имеет большое значение.

Василий Афанасьевич Гоголь-Яновский

Современники описывают Василия Афанасьевича, главу семейства, как человека общительного и веселого, искрометно шутящего и вообще достаточно оптимистичного. Но это только одна сторона медали. Другая заключалась в том, что сам он, согласно своим словам, был вынужден скрывать за этой наигранной веселостью непонятную грусть, «происходящую от каких-то страшных воображений». Те же современники отмечают, что порой у него случались припадки, во время которых вдруг он впадал в апатию, жестокую тоску и мог бросить все свои дела.

Мать Гоголя, Мария Ивановна (Косяровская при рождении), явно имела отклонения в психической сфере, да такие, что даже школьные товарищи Николы называли ее «ненормальной». Безудержное веселье и грусть также случались с ней припадками, во время которых она то приходила в двигательное возбуждение и могла совершать ненужные покупки, оставляя семью почти без средств, то долгими часами сидела в безжизненной позе с отрешенным выражением лица. Интересно, что писателя она родила в 18 лет, да и вообще была на 14 лет моложе своего супруга, который, когда ей исполнилось 7 месяцев, якобы во сне увидел ее своей женой, а потом дожидался, пока она повзрослеет, чтобы жениться.

Мария Ивановна Гоголь-Яновская

Сразу скажем о том, что и мать, и отец имели признаки маниакально-депрессивного психоза — психического заболевания, которое передается по наследству детям в 67 процентах случаев, если страдают сразу оба родителя. Сейчас это заболевание принято чаще называть биполярным аффективным расстройством.

Итак, Николай. Небольшого роста, узкогрудый, тщедушный, с вытянутым лицом и длинным носом, Гоголь являл собой классический пример астенического телосложения (когда длина преобладает над шириной) и пышущим, устойчивым здоровьем не отличался никогда. Он много болел, до 10 лет страдал длительной так называемой золотухой — проявлением детского экссудативного диатеза. Это заболевание, которое вызывается палочками, по строению напоминающими палочки Коха (возбудители туберкулеза), характеризуется кожными высыпаниями, покрытыми золотистыми корочками (отсюда и название), и обычно либо передается внутриутробно, либо возникает у лиц с определенными особенностями конституции, слабой иммунной системой, неправильным прикормом и плохими условиями жизни. Дети с такой патологией часто сильно подвержены разным другим инфекционным болезням.

По воспоминаниям соучеников Нежинской гимназии высших наук, куда он поступил в возрасте 12 лет, Никола был упрямым, малообщительным, часто угрюмым и очень скрытным человеком. Тем не менее это не мешало ему вместе с приятелями вступать в неожиданные и подчас опасные авантюры, выписывать вскладчину неодобряемые учителями школы современные журналы с поэзией Пушкина и Жуковского, писать стихи в собственный рукописный журнал. Учился он плохо, неприлежно, но из-за прекрасной памяти успевал зазубрить предметы за несколько дней и без особых усилий сдавал все полагающиеся экзамены. Больше всего он любил русскую словесность и рисование.

Гоголь часто говорил о «страшной смеси противоречий, упрямства, дерзкой самонадеянности и самого униженного смирения», которые умудрялись в нем сочетаться. Именно поэтому он, переехав в Петербург, мечтал об искрометном будущем на поприще широкой общественной деятельности. Чему, однако, не суждено было состояться.

Николай Васильевич Гоголь

Поначалу денег едва хватало на выживание, так как отец умер, когда молодому человеку было 15, мать не отличалась богатством, а помимо него в семье оставались младшие сестры. К его досаде, блестящие надежды не воплощались так скоро, как он хотел, со службой не клеилось, а романтическая идиллия «Ганц Кюхельгартен», написанная им еще в гимназии и изданная под псевдонимом В. Алова, терпит крах и подвергается беспощадной критике. Что мы видим: молодой возраст (21—22 года), тяжелые условия жизни, колоссальное эмоциональное напряжение плюс наследственность…

Но Гоголь не унывает, наоборот: его одолевает необычайный прилив жизненных сил. Ему в голову приходит мысль о том, что общественность Петербурга яро интересуется жизненным укладом Малороссии, а он, рожденный и выросший там, обладает всеми необходимыми знаниями и умениями, чтобы о ней рассказать. Писатель публикуется в уважаемых «Отечественных записках», «Литературной газете», «Северных цветах», сочиняет «Вечер накануне Ивана Купалы», «Сорочинскую ярмарку», сближается с Жуковским, который передает его «в заботливые руки» видного деятеля литературы Петра Александровича Плетнева, занимавшего в ту пору кафедру русской словесности в Санкт-Петербургском университете и чуть позже ставшего его ректором.

Плетнев пристраивает подающего большие надежды молодого человека на должность учителя в Патриотическом институте и знакомит его с Пушкиным, после чего он вступает в высший «элитный» писательский круг. И тут-то, наконец, открылась она, перспектива широкой деятельности, только уже не общественной, а литературной! Это были его лучшие годы, когда он написал наиболее яркие произведения, получившие мировую известность. Те годы, о которых он потом будет вспоминать с грустью и говорить, что никогда у него боле не получалось писать настолько хорошо, как в начале 1830-х.

Anamnesis morbi

Именно в 1830—1831 годах проявилось его психическое заболевание, в наличии которого по всем историческим сведениям сомневаться не приходится: биполярное аффективное расстройство (его впервые опишут четверть века спустя под названием «циркулярный психоз»). Оно возникло не случайно, и вся причина, с большой долей вероятности, содержалась в генах (попал в те самые 67 процентов).

Это психическое заболевание, которое больше всего проявляется нарушением эмоциональной сферы и протекает в виде постоянных смен двух взаимоисключающих «настроений» или фаз — маниакальной и депрессивной. Эти фазы могут протекать достаточно долго (в течение нескольких месяцев), повторяются в течение всей жизни, каждый раз усугубляясь, и чередуются с так называемыми светлыми промежутками, когда человек выглядит совершенно здоровым.

.jpg)

Николай Васильевич Гоголь

Каждая из фаз имеет свою собственную «триаду» симптомов: маниакальную сопровождают ускорение мыслительного процесса, повышенное настроение (мания) и двигательное возбуждение. Депрессивная выглядит с точностью до наоборот: угнетенное настроение (депрессия), а также заторможенность в двигательной и интеллектуальной сферах. В самом начале заболевания эти фазы имеют наиболее слабую выраженность, плохо отличающуюся от крайних границ нормы, и называются гипоманией и субдепрессией.

Собственно, с гипомании у Гоголя все и началось. Именно с ней связан тот самый прилив сил и энергии, о чем, конечно, сам Николай Васильевич даже и не подозревал. Как человеку сугубо верующему, ему казалось, что Господь наградил его за те тяготы, которые ему пришлось перенести до этого. Сочинение за сочинением «со свистом» вылетало из-под его пера, а легким и непринужденным слогом с отменным юмором восхищался даже сам Пушкин. Состояние гипомании для литератора — настоящий дар, ибо ассоциации возникают очень быстро, а воображение легко рисует в голове диалоги, сюжеты и описания. Человек может сидеть за работой днями и ночами, он не чувствует усталости и недосыпа, может много и обильно есть и не поправляться, с чем связано ускорение катаболических процессов (расщепления).

Но за белой полосой неотвратимо следует черная.

Читайте главу полностью в книге «Смерть замечательных людей»